这一年

“时间像一头野驴呀,跑起来就不停。” 这是电视剧《潜伏》里军统天津站站长吴敬中对初来报到的余则成说的一句经典台词。“人生天地之间,若白驹之过隙,忽然而已。”战国时期,庄周先生在《知北游》里这样形容。一驴一马,一谐一庄,我觉得还是那位吴站长的话更接地气。 以前在老家,听过“一青一黄,一年瞎忙”… 全文

“时间像一头野驴呀,跑起来就不停。” 这是电视剧《潜伏》里军统天津站站长吴敬中对初来报到的余则成说的一句经典台词。“人生天地之间,若白驹之过隙,忽然而已。”战国时期,庄周先生在《知北游》里这样形容。一驴一马,一谐一庄,我觉得还是那位吴站长的话更接地气。 以前在老家,听过“一青一黄,一年瞎忙”… 全文

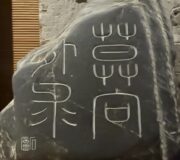

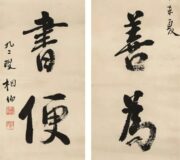

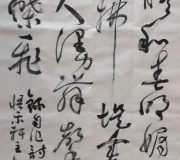

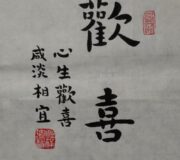

我与书法名家郭吉明兄相识几近二十年,常在他家喝茶聊天,坐而论道,看他写字,听我闲扯,案前把酒,院中散步,不可谓不熟也。某年深秋,他路过我老家,便偷偷跑去看望我父母,归来也不曾告诉我。我亦是不止一次去过他老家,拜见过老母亲,老人家生前我请过安,故后垂过泪。我生平第一件书法长卷,是他给我写就。他… 全文

大忙之后,终得小闲。面对第一个像样的暑假,轻松之余,竟有点茫然的心绪。过去这许多年,一直能忙他人所闲,且习以为常,安之若素。如今,得了宽裕,却又不能安心地闲他人所忙。正如咋富之人不懂如何穿衣吃饭,我的第一个不用长期加班的暑假其实是在摸索中度过的。 有了充裕的时间,对我来说,也不过是读书和行走… 全文

这是风东先生的最新画作,早上起来,就看到他发的一段视频。画的真好,我见犹怜。运笔无碍,点染有度,线条劲健洗练,水墨苍润相生,既敢粗枝大叶,又能精雕细琢,既有传统大写意的清旷练达,亦有近乎工笔的精妙传神;构图简淡,取势自然,最是那俏然风中的萧疏梢头和那只健捷欲动的苍青蚂蚱,见秋意,见精神,境界… 全文

秋分时节,我应下了紫筠的邀约,准备为他的新书《渡劫记》写一篇序文。 其后的日子,每天依旧早出晚归,忙忙碌碌,每于夜深人静,余心方安,始能坐下来灯前细读他的诗文。边读边划,不觉沉迷其间,耽于吟咏,竟至迟迟不能动笔。寒露已远,霜降又过,凉露濡衣,满山叶黄,我的心情一天天暗自焦灼起来。我甚至开始责… 全文

世上的文化,往往产生在江河湖海之畔。三百年前,古老的黄河,在苏皖之间,蜿蜒东去,昼夜不舍,灵气氤氲,孕育了一座文化古城,文人辈出。后若干年,黄河改流入海,但故道两岸,沃野百里,物产丰饶,文气不废,三百年后必有贤者出。 三十年前,一个清瘦的乡村少年,在黄河故道边一所简陋的乡村中学发奋苦读。身无… 全文

年少时候,曾有仗剑天涯的梦想,一箫一剑,任行江湖。如今书剑飘零,人箫俱老,只剩下青灯夜雨,江湖梦远。三更梦回三更后,瘦马驮诗天一涯。春深之夜,静听细雨敲窗,不由神思悠远,眷恋起前尘影事,散散漫漫忆起七年前的行迹,简而述之,是为微行记。 清明翌日。山居多年的庆迎弟电话给我,说这么好的天气,不过… 全文

几年前,是个什么季节,我忘了。一位朋友拿来一幅胡宁娜的《苍台读文章图》,给我看。说是,在快哉亭附近一家熟悉的店里购得。价格没告诉我,说是不贵。 一上眼,就感觉不大对头。先是纸质就不行,近年的胡宁娜怎么会用这种低廉的纸张作画呢。放眼整幅画面,笔墨、线条轻轻飘飘,浮在表层,没有文章气息,惶说气韵… 全文

今晚有些累。明天还要早早去单位。故不能再熬夜。发一篇十五年前写的旧作吧。没有电子文档,手稿亦不见踪影。幸亏留有一张原报的复印件。这篇稿子,原是发在《彭城晚报》的读书副刊。后来,《文汇报》的罗达成先生把它推荐到南方的《深圳特区报》发表。再后来,《扬子晚报》读书副刊、《工人日报》的文化周刊亦发表… 全文

这几天,都在翻检旧物。其实,随着一次次的搬居新家,旧物越来越少。 好在,我是个惜物恋旧的人。十余年间,迁居三次,义无反顾地扔掉了那么多东西,居然还保留着许多不甚起眼的小物件,悄然于岁月深处,静候着我于某个时日与之晤对。 午后,翻到了不少意想不到的东西。说是意想不到,实则是我早已忘记。先是一包… 全文