这几天,都在翻检旧物。其实,随着一次次的搬居新家,旧物越来越少。

好在,我是个惜物恋旧的人。十余年间,迁居三次,义无反顾地扔掉了那么多东西,居然还保留着许多不甚起眼的小物件,悄然于岁月深处,静候着我于某个时日与之晤对。

午后,翻到了不少意想不到的东西。说是意想不到,实则是我早已忘记。先是一包天音同学小时候的画作,从幼儿园到小学都有,随意翻看几页,仿佛时光倒流,眼前浮现的都是儿子少小时期的光影,这让我更加牵挂远在北京业已长大的他。

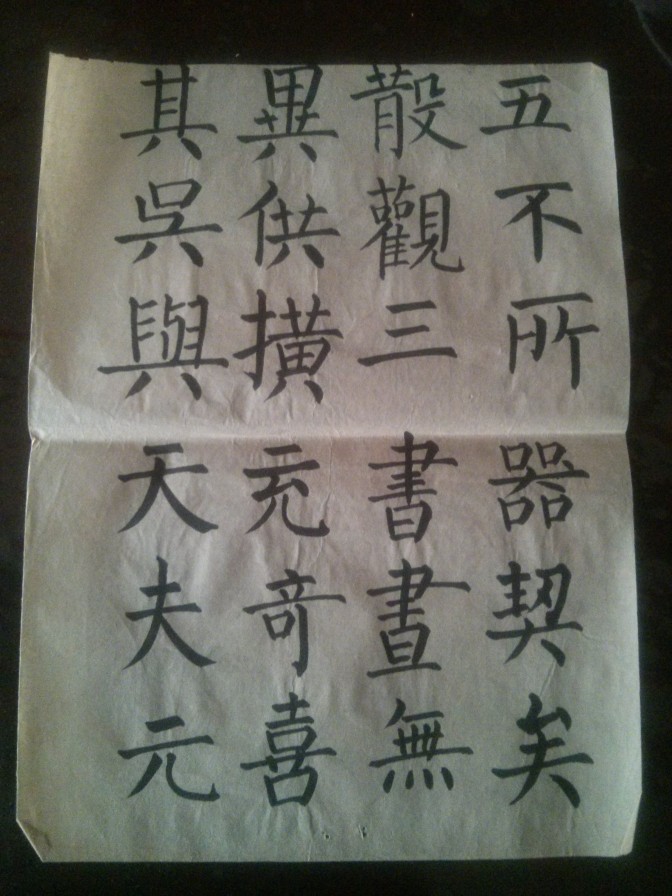

在一卷泛黄的毛边纸里,看到了自己大学三年级时的笔迹。那是二十三年前了,中文系的书法课,老师传授的是颜真卿的《多宝塔碑》,我写不好也不喜欢,就在那里执意临写柳公权的《玄秘塔碑》。老师也并不介意,等最后课程结束,交上柳体的习作,居然给我评了个奖,真是位不错的先生。后来,总觉有点愧对于先生。

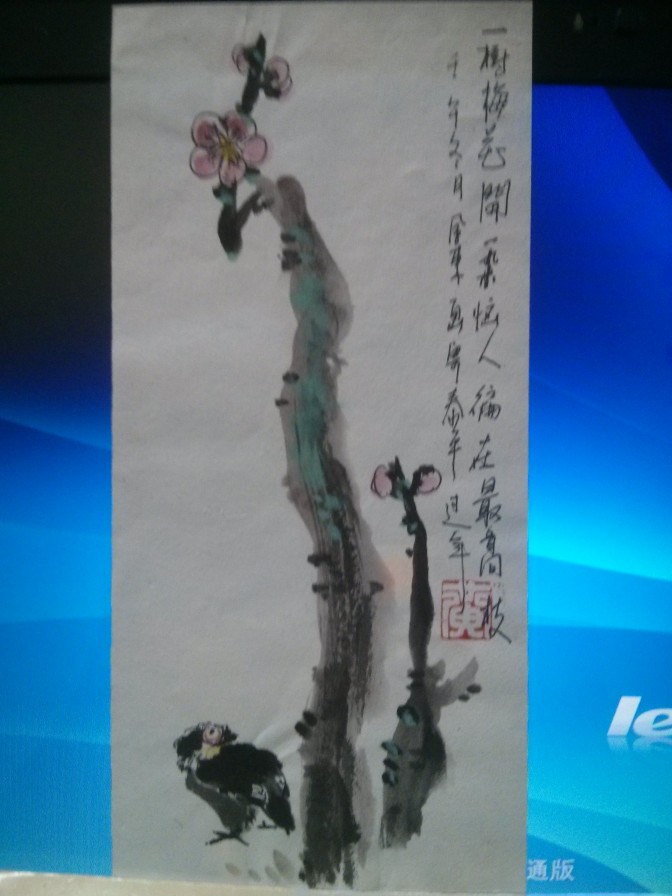

农历壬午,上一个马年。其时,风东兄尚在贵州国画院。就在那个岁末,他写给我一封信。今天被我翻着了,从里面抽出一幅随手写意的花鸟小品,一树红梅,一朵独秀,一只八哥,静立梅下。风东兄这样题款:“一树梅花开一朵,恼人偏在最高枝。壬午冬月,风东画寄泰平过年。”在那封信里,风东兄说,想想这几年,有很多话要说,特别是给你说……这岂是一般兄弟的情分?不由想起那许多彻夜长谈的光景。

天一阁,想来大家是不陌生的吧。一九九五年深秋,我去过,是雨中,但是我没有像余秋雨那样,去写一篇《风雨天一阁》,我是看看就走了。其后一年,有个伙计托人从宁波捎来一套天一阁的仿古信笺,凡二十张,素淡高古,典雅有致。这一放,就是十七年,也泛起黄晕了。不知道,这样的一套信笺,世间还存有多少。

翻检旧物,主要是想整理一下旧作。大约一九九八年以来的文章,都留有电子文档。再以前的,都没有电子稿,手稿也多不见踪影,只能在报纸的副刊上去寻觅了。不成想,尚有数十篇的旧作散落在各种各样的报刊里,我自己都记不起来了。万松山馆,暂时还没有它们的位置。看着那些泛黄的报纸,浏览几眼版面上自己的文章和雷泰平三个字,恍若隔世。

还有一些小纸片,上面是自己抄录的词句。还有大学图书馆的借书单。甚至还有一张天音四岁时候支气管发炎外公给他诊治的病历…………每件细物,都牵扯着一些旧事,随着时间的延续,都成为一个人的历史的实证。

这么一大堆细碎的东西。这么长的时日,彼此不见,甚至慢慢相忘于江湖。

只是,它们静默,我则喧嚣。这样的世情之下,面对纷纭的世事,我难免那许多的奔走,自然少不了的浮躁。岁月苍茫,无知无觉。一朝相对,它们初染时光的苍黄,因而愈发的沉静。我呢,那个曾经的青青少年,早经是风尘满面了。彼等苍黄我苍老,但是,彼此间的亲近,当是一样的吧。十年不到香雪海,梅花忆我我忆卿。

十余年,总觉时光虚度。而诗人吴允锋兄说,时光亦有虚度之美。曾经为我编发大把文章的滕小笠君这样写到:好久不见,亦如昨日才见。说得真好。挚友的话总是这般熨帖,有如老酒,清清浅浅,三杯两盏,丝丝缕缕,沁入心脾,浸润磊块,填满空落,在这个寒春的夜晚,抚慰着身心。

隔段时间,就去翻翻旧物,静静地听它们讲述光阴的故事,也是不错的事情。

旧时光阴,旧时月色,都静静躺旧物之上。

多年不见,亦如昨日才见。 春安!

旧时光阴总如梦寐,回头看看,几分甜美,几许感伤。

我亦很多旧物不舍丢弃,每每翻看,总让人沉思!

惜物恋旧之人,多半值得深交。

看了让人心绪平静的好文章,会常来坐坐。

万松山馆,就是朋友们歇息的去处。有空就来坐坐吧。

4月26日,经编辑郭妩同志之手,《都市晨报》的文学副刊发表了此文。

点个赞

难得啊。你百忙之中,能关注一下老雷同志,精神可嘉。

喜欢怀旧的人,一般都很善良,心软。